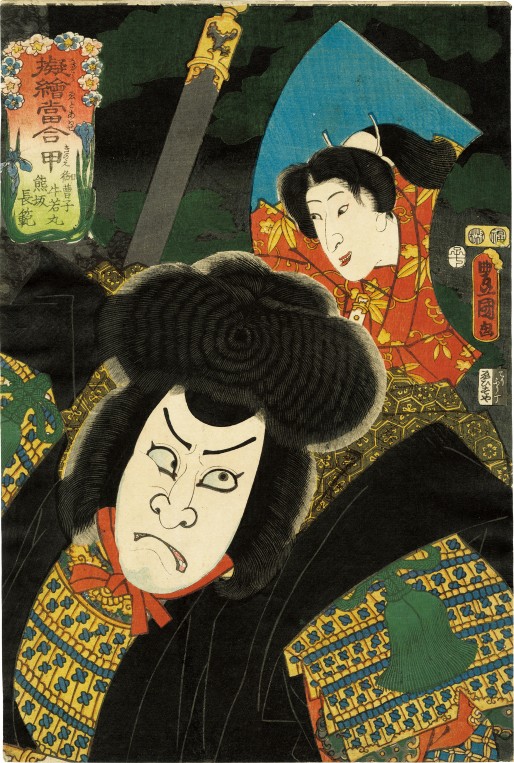

国周 / 積恋雪関扉

SKU: C17172

タグ:

桜

作品

年代 : 明治30年

サイズ : 大判3枚続

刷 : 良

保存 : 良

詳細 : 裏打 / 少汚れ

ディレクターコメント

国周は周信及び豊国三代の門人で、小島烏水によって「明治の写楽」と称せられる。3枚続に役者一人を描くという新しい構成は国周が創始したとされる。明治期における役者絵浮世絵師の代表的存在であり、作品数も多く、明治演劇史の資料としても大変価値がある。

国周は自らも認めているほどの変わった性格をしていたという。住いと妻を変えることが癖で、本人によると転居は117回であり、同じく転居の多かった北斎と比べ「絵は北斎には及ばないが、転居数では勝っている」と誇っていたという。妻も40人余り変え、長続きすることは無かった。酒と遊びが大好きで、画料が入っても宵越しの金は持たないとばかりにすぐ使ってしまい、晩年は着物一枚で過ごし舞台に出る役者をスケッチする「中見」の際には版元から着物を貸してもらうほどだったという。しかし困っている人を見ると助けずにはいられず、時には来客のものまで与えてしまうという非常識ぶりを発揮した。

一面の雪に閉ざされた逢坂山の関はなぜか桜が満開。しかも樹齢三百年にあまる桜の花は薄墨色。先帝の忠臣と、怪しい関守の男が関を守っていると、美しい小町姫が通りかかる。そのあと、傾城に姿を変えた桜の精も姿を見せる。四人が繰り広げるのは、王朝の政争を背景にした幻想的な恋と謀反の争いだった。妖しくも美しい常磐津舞踊劇の大曲。

Information

Date : 1897

Size : O-ban / Triptych

Impression : Good

Condition : Good

Detail : Backed / Slight browning

Based on a real murder, the story was turned into a suspense drama set around Ise Shrine, Japan’s holiest shrine, and a well-known spot for pilgrims and tourists in the Edo Period as it is today. The show makes abundant uses of the scenery and symbols of Ise, a dream destination for commoners: the rising sun over the lover’s rocks, the dance of the geishas, the famous “Ise Ondo” melody, and more.

年代 : 明治30年

サイズ : 大判3枚続

刷 : 良

保存 : 良

詳細 : 裏打 / 少汚れ

ディレクターコメント

国周は周信及び豊国三代の門人で、小島烏水によって「明治の写楽」と称せられる。3枚続に役者一人を描くという新しい構成は国周が創始したとされる。明治期における役者絵浮世絵師の代表的存在であり、作品数も多く、明治演劇史の資料としても大変価値がある。

国周は自らも認めているほどの変わった性格をしていたという。住いと妻を変えることが癖で、本人によると転居は117回であり、同じく転居の多かった北斎と比べ「絵は北斎には及ばないが、転居数では勝っている」と誇っていたという。妻も40人余り変え、長続きすることは無かった。酒と遊びが大好きで、画料が入っても宵越しの金は持たないとばかりにすぐ使ってしまい、晩年は着物一枚で過ごし舞台に出る役者をスケッチする「中見」の際には版元から着物を貸してもらうほどだったという。しかし困っている人を見ると助けずにはいられず、時には来客のものまで与えてしまうという非常識ぶりを発揮した。

一面の雪に閉ざされた逢坂山の関はなぜか桜が満開。しかも樹齢三百年にあまる桜の花は薄墨色。先帝の忠臣と、怪しい関守の男が関を守っていると、美しい小町姫が通りかかる。そのあと、傾城に姿を変えた桜の精も姿を見せる。四人が繰り広げるのは、王朝の政争を背景にした幻想的な恋と謀反の争いだった。妖しくも美しい常磐津舞踊劇の大曲。

Information

Date : 1897

Size : O-ban / Triptych

Impression : Good

Condition : Good

Detail : Backed / Slight browning

Based on a real murder, the story was turned into a suspense drama set around Ise Shrine, Japan’s holiest shrine, and a well-known spot for pilgrims and tourists in the Edo Period as it is today. The show makes abundant uses of the scenery and symbols of Ise, a dream destination for commoners: the rising sun over the lover’s rocks, the dance of the geishas, the famous “Ise Ondo” melody, and more.